Una verdadera catarsis mañanera. Por Luciana Schnitman.

Amanecimos así: él, las sábanas y yo, hechos un solo bollo, cálido y confuso. Era sábado; la mañana invitaba a quedarse en la cama “sólo un ratito más”. Acababa de mudarme y la casa aún se sentía rara: vacía, un poco oscura y otro poco desconocida (y en consecuencia, hostil).

Tras la puerta de calle, movimiento. En mi interior, movimiento. Desde hace más de dos años- momento en el que decidí soltar un manojo de amarras y lanzarme a navegar por lo desconocido- movimiento. En todos lados, movimiento.

Salvo en ese colchón, aquella mañana. Ahí todo estaba quieto. Contenido. Me sentía segura debajo de la frazada floreada, con los ojos cerrados, en esa suerte de abrazo desarmado (deshecho, como la cama). Lentamente estiré mi pie hasta tocar el suyo y así decirle “buenos días”, preservando esa burbuja de silencio que nos rodeaba; esa calma, esa ausencia de ruido.

Mientras nos desperezábamos las arrugas de las sábanas mutaban, como si estuviesen hechas de arena y las soplara algún viento desde lejos. Pero en mi casa nueva no corría aire. Estaba todo cerrado. Y yo, que ya estaba despierta, mantenía los párpados bajos y me hacía la dormida. “Sólo un ratito más”, porque llevaba demasiado cansancio en el cuerpo y en el alma; y en ese moroso despertar podía accionar en cámara lenta. Estirar la pausa. Y abrir los ojos era apretar play.

Tras la puerta de calle, movimiento. En mi interior, movimiento. Desde hace más de dos años, movimiento. En todos lados, movimiento.

Entonces mi mente, sin pedirme ningún tipo de permiso, dibujó dos círculos: el más pequeño decía your comfort zone (tu zona de confort) y el más grande, que estaba bastante separado del primero, where the magic happens (donde sucede la magia). ¡Y voilá! ¡Apareció ese dibujito, que está tan de moda! Inmediatamente me imaginé saliendo de la cama enfundada en un atuendo sensual, con el pelo perfecto, cual heroína (Wonder Woman o Beatrix Kiddo, lo mismo da); agarrando un vaso regordete, dos hielos y una medida de whisky (de desayuno); pegando ese esquemita en la pared y llenándolo de dardos. Sí. Eso. Hasta hacerlo parecer un colador de papel.

Una verdadera catarsis mañanera. Y es que este concepto, tan seductor desde el campo hipotético, trae aparejados “efectos secundarios” complejos cuando se pone en práctica. Y nadie nos avisa; no hay letra chica. ¿En dónde habrá quedado la advertencia? ¿Por qué nadie nos dice que derrumbar muros es liberador pero también absolutamente desgastante? ¿Que los cambios importantes, aunque sean positivos, resultan estresantes? ¿Que no es tan sencillo cambiar de piel, despedirse, dejar de ser quien uno era?

«Entonces mi mente, sin pedirme ningún tipo de permiso, dibujó dos círculos: el más pequeño decía your comfort zone (tu zona de confort) y el más grande, que estaba bastante separado del primero, where the magic happens (donde sucede la magia). ¡Y voilá!»

Tras la puerta de calle, movimiento. En mi interior, movimiento. Desde hace más de dos años, movimiento. En todos lados, movimiento.

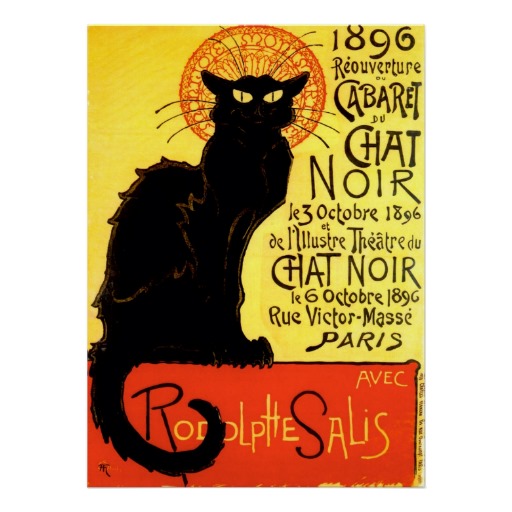

Finalmente nos despertamos, él y yo. Nos dijimos buenos días en voz alta y con un beso. Cada uno se duchó, se perfumó y se vistió. Abrimos la puerta del departamento; luego, la que da a la calle. Y salimos a enmarañarnos con la ciudad. Paseamos (caminamos y también anduvimos en auto); almorzamos e hicimos sobremesa, charlando con unos vecinos uruguayos; entramos y salimos de lugares; compramos cosas; nos cruzamos con un montón de gente (conocida y desconocida). Ambos celulares sonaron varias veces e hicieron mucho- pero mucho- ruido. Y después de algunas horas volvimos a casa, como quien regresa a su centro; pero antes, justo antes de llegar, nos encontramos con un gato negro perdido. Ahí, en la puerta. Flaco, asustado y con hambre. No lo pensé. Me acuclillé y extendí mi mano para mimarlo.

-¡No, no, no! ¡Que ni se te ocurra entrarlo!– me dijo él, muy serio, con total firmeza, como si mi mirada le hubiese contado algo.

-¡Obvio que no! ¿Qué decís? ¡Estás loco! Es lo único que me falta. Es lo único que nos falta…

A la mañana siguiente amanecimos así: él, las sábanas, el gato negro y yo, hechos un solo bollo, cálido y confuso. Era domingo; la mañana invitaba a quedarse en la cama “solo un ratito más”. Pero aquel colchón, que el día anterior había sido paz, hoy era otra cosa. Un número impar. Y era necesario salir a comprar piedritas y comida; encontrar una cucha, una veterinaria abierta y un dueño (entre otras cosas).

Suspiré. La casa ya no se sentía tan rara, ni tan vacía, ni tan oscura, ni tan desconocida. Fui a preparar el desayuno; atrás, hechos otro tipo de bollo, quedaban ellos; conmigo, avanzaban los clichés. Mientras esperaba a que chifle la pava pensé que al final es cierto, que la única constante en nuestras vidas es el cambio. Somos- nos guste o no, lo aceptemos o no- transformación permanente. Constante. Irrefrenable.

En todos lados, movimiento.