«Un restaurante espacioso, sobrio, elegante, con materiales nobles y atemporales, donde al entrar te sumergís en un halo de paz, en la calma antes de los fuegos, el chef recibe a MALEVA relajado y sencillo…»/Además: estilo free style, la técnica Sukibiki, el protagonismo de los cócteles y las vedettes oceánicas.

Se lució en Picarón en Chacarita, y en Ultramarinos emprende (con notable éxito) un desafío: enamorar a los porteños del pescado.

Un desfile salvaje y voluptuoso del mar y los ríos argentinos: así es comer en Ultramarinos, el tesoro de Maxi Rossi escondido junto al Barrio Chino de Belgrano. Por Federica Gimeno. Fotos: Alexis García Sánchez para MALEVA.

A las seis de la tarde, con el sol disipándose, me aventuro por el barrio de Belgrano. Con el celular en mano, veo cómo el GPS me conduce a un paraje escondido en el epicentro voraginoso del Barrio Chino. Ante el caos del escenario, aparece mágicamente Ultramarinos: un tesoro de mar en el fondo urbano que un navegante atisba por un destello de oro.

Un restaurante espacioso, sobrio, elegante, con materiales nobles y atemporales, donde al entrar te sumergís en un halo de paz. En la calma antes de los fuegos, Maximiliano Rossi me recibe relajado y sencillo.

Nuestro diálogo viaja hacia el inicio. Emigró a los veinte años a Europa, y al poco tiempo logró dos hitos: llegar a trabajar en grandes cocinas y que le gustara el pescado. De una familia donde no se comía pescado, en San Sebastián tuvo una epifanía cuando pidió un salmonete: no tenía ni idea de qué era. “Y me cambió la vida. Dije: lo que me estuve perdiendo.” Dos décadas más tarde, tiene su propio restaurante de mar, y jocosamente confiesa que su contacto más frecuente en su celular son los pescadores, constantemente pendiente de la incertidumbre de los mares.

La experiencia en España y su paso por cocinas como la de Alain Guiard le dieron su bagaje de técnica y respeto por el producto. A principios del siglo había dos vertientes para seguir. Por un lado, la más célebre de la época: la escuela de Ferran Adrià, con su uso extravagante de la cocina moderna, colmando los platos de espuma. Por el otro, la de Santi Santamaría, donde primaba el producto y su presentación honrando su naturaleza. Maxi corresponde a la última. Hace una analogía con el arte: uno representaba lo abstracto; el otro, el retrato. Él quería ir a las bases. No desarmar el producto, sino entenderlo.

«El lema del chef: no hay principales ni entradas, hay productos. Asegura que no le gusta repetirse y visualiza la carta como un camino a recorrer de manera lúdica. Le gusta el pescado que no sea «fishy», sin invadir su esencia pero con la terminación de sabores propios de su cocina. Identifica su cocina como freestyle. Admite que no hay receta de herencia extranjera que siga a rajatabla, ni de la abuela guardada en el armario…»

Actualmente se centra en el estudio del producto de mar autóctono de Argentina, sin introducir nada foráneo. Se describe como un restaurante de producto, con el fin de contar la historia del mar y los litorales argentinos, a través de su singular tacto gastronómico. Con productos diferenciales como la panopea, el pacú de río o sus navajas rústicas, grandes y carnosas, Ultramarinos visibiliza la identidad del mar argentino.

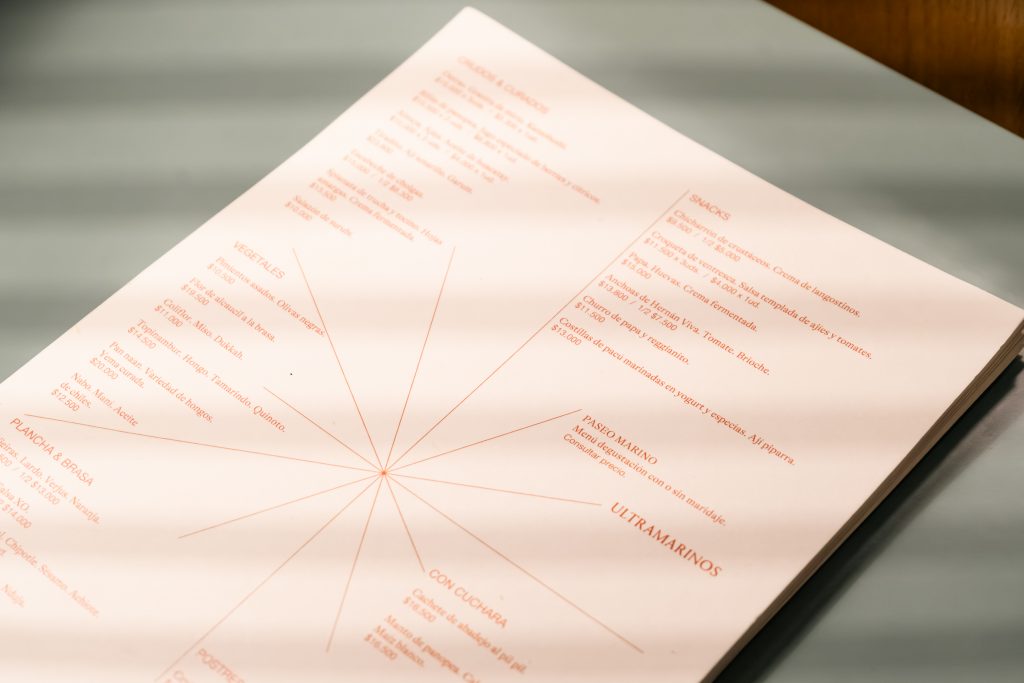

La carta se divide en Crudos y curados, Snacks, Vegetales, Plancha y brasa, y por último, Con cuchara. El lema del chef: no hay principales ni entradas, hay productos. Asegura que no le gusta repetirse y visualiza la carta como un camino a recorrer de manera lúdica. Le gusta el pescado que no sea fishy, sin invadir su esencia pero con la terminación de sabores propios de su cocina. Identifica su cocina como freestyle. Admite que no hay receta de herencia extranjera que siga a rajatabla, ni de la abuela guardada en el armario. Es improvisar y probar con productos de afuera, apropiarse de ellos y forjar su propio perfil gustativo.

Ante la pregunta gastronómica que nos aqueja – por qué los argentinos tienen un consumo per cápita tan bajo de pescado -, me contesta que la barrera no radica en el gusto, sino en la preparación. Asegura que el argentino es exploratorio, pero se rehúsa a manipularlo en su hogar por manías heredadas. A su vez, relaciona que el típico bodegón argentino nunca mostró el pescado por sí solo: siempre lo disfrazó con frituras como la clasica merluza a la romana.

«A las ocho en punto, empezó la verdadera travesía: la degustación. Me acomodé en mi ubicación preferida, la barra que bordea la cocina, con una perspectiva panóptica del restaurante. Al contrario del imaginario colectivo de lo que sería una cocina de pescado, Ultramarinos resignifica sensorialmente la experiencia. Ante mí, una cocina abierta, inolora (inundada por los aromas de especias), pulcra, serena y armónicamente coreográfica…»

Al terminar la entrevista, me invita naturalmente a pasar a la cámara, donde cuelgan, con hilos amarillos, unas palometas y unas chernias impolutas y señala la ínfima piel de la chernia para explicarme su método Sukibiki, distinto al descamado tradicional, que concentra el sabor y hace de la textura mas carnosa. Enfrente, saca con orgullo de los racks sus embutidos marinos caseros, anchoas y un cajón de morillas.

Luego, me conduce hacia la cocina, donde hacía solo una hora había llegado un cajón fresco de las extravagantes panopeas. Me explica detalladamente las dos partes que las componen: el manto y el sifón. También me muestra una bolsa de vieiras, toma una de forma espontanea, la abre rusticamente, y la limpia «ao vivo» para demostrarme su esplendor.

Acto siguiente, cuando los fuegos se encendieron ceremoniosamente a las ocho en punto, empezó la verdadera travesía: la degustación. Me acomodé en mi ubicación preferida, la barra que bordea la cocina, con una perspectiva panóptica del restaurante. Al contrario del imaginario colectivo de lo que sería una cocina de pescado, Ultramarinos resignifica sensorialmente la experiencia. Ante mí, una cocina abierta, inolora (inundada por los aromas de especias), pulcra, serena y armónicamente coreográfica, con movimientos agraciados que muestran el respeto por el producto de mar.

Empiezo con una soda de manzana verde con almíbar de jazmín, sin dejar de explorar curiosamente su extensa carta de cócteles. Porque Ultramarinos no propone el cóctel como un acompañamiento: lo propone como un ente en sí mismo.

He aquí el desfile de mar que fue posándose, como un vaivén, en mi barra: la papa acordeón, exuberante y coqueta, con una crème fraîche y sour cream, coronada con huevas de trucha autóctonas de la Patagonia. Aténgase, lector: es imposible no mancharse con el estallido que genera morder las capas finas, onduladas y crujientes. Un snack que logra combinar la delicadeza con un sabor nostálgico y familiar que remite al paquete de papas fritas.

Luego se arrastró como una ola, unos platos de naranjas, verdes y rosas vibrantes: una cholga grande y lujuriosa, flotando sobre un escabeche que el chef me había destacado como uno de los platos más distintivos. Un chicharrón de crustáceo, más por fines estéticos y teatrales. Una almeja sobre un nido de sal marina con un aceite de huacatay, vibrante y ácida. Y por último, un sifón de panopea de carne firme con un jugo cítrico de berries.

Luego llegó, de manera discreta, una croqueta de ventresca de chernia crujiente, posada sobre una salsa tibia de ajíes y tomates, que me llevó a los sabores de mi infancia, a los días sagrados donde tocaba comer pescado.

Rápidamente llegaron las tres vedettes oceánicas: la vieira – fresca del día -, que Maxi me anticipó que sería “la vieira de mi vida”, y tuvo razón; las costillas de pacú, oda al río, saladas, especiadas, lúdicas, que invitan a comer con las manos (un favorito del chef); y, por último, un chipirón con sofrito de tinta y nduja, acompañado por una flor de alcaucil mantecosa y suave.

«La experiencia en España y su paso por cocinas como la de Alain Guiard le dieron su bagaje de técnica y respeto por el producto. A principios del siglo había dos vertientes para seguir. Por un lado, la más célebre de la época: la escuela de Ferran Adrià, con su uso extravagante de la cocina moderna, colmando los platos de espuma. Por el otro, la de Santi Santamaría, donde primaba el producto y su presentación honrando su naturaleza…»

Al terminar, me preguntaron si quería elegir algo más o seguir con el postre, y como buena expedicionaria gastronómica, dije que sí. A mi grata sorpresa, mi elección coronó el paseo: una chernia acompañada de un puré de coliflor con morillas, habas y arvejas. La chernia es un testamento de la técnica Sukibiki: con su piel crujiente – me felicitaron por comerla, que para mí fue una decisión connatural, porque la mitad de las personas la deja -, y su carne suave, mantecosa, fácilmente derretida en la boca. ¿Mi consejo al lector? Pídala, y no omita bajo ningún punto comerse la piel.

Por último, Tina González, encargada de la carta de postres tanto en Picarón como en Ultramarinos, me trajo un carrusel de helados artesanales. El de quinotos en almíbar fue el que me conquistó, con su sabor suavemente dulce pero con dejos de amargo, dejando entrever la laboriosa producción detrás.

Ultramarinos intenta enseñar y dar a conocer el repertorio fructuoso, aún por descubrir, del Mar Argentino. Un pescado que no es perfecto: es salvaje, real e idiosincrásico. Busca ser domado por el talento argentino, y explorado por nuestros paladares.

Galería: