Una vez salí con un millonario. Era músico y lo agregué a Facebook después de verlo tocar. Me dijo que estaba por irse a Nueva York y que tenía un departamento en Manhattan. Yo también me estaba yendo de viaje pero en un plan diametralmente opuesto: me iba un mes a Cuba de mochilera. Quedamos en vernos a la vuelta.

Salimos por primera vez un quince de febrero. Yo en ese entonces trabajaba por cuenta propia y no me molestó que me pasara a buscar a un domingo a la una de la mañana para ir a tomar un helado. Tampoco presté atención al Audi negro que estaba estacionado en la puerta. En el primer semáforo, sacó de la guantera un frasco de glóbulos homeopáticos y se tomó la mitad. Le pregunté para qué eran. “Para todo”, respondió. Me contó que había estudiado gastronomía en París y composición en San Petersburgo, que pasaba los veranos en Uruguay, donde tenía una chacra, y los inviernos argentinos en Europa. Se vestía con trajes diseñados a medida por un sastre italiano. No era lindo pero tenía el encanto de un dandy y la ligereza de quien se mueve por la vida sin preocupaciones.

«Los días pasaban y yo dedicaba gran parte de mi tiempo a pensar en él. Me daba cuenta de que no estaba interesado en mí, pero, como buena capricorniana, quería conquistarlo. Las citas eran cada vez más cortas. Iba a su casa y al rato me invitaba a retirarme porque tenía que hacer algo. O venía a mi casa y se iba a los veinte minutos porque estaba apurado. A veces se confundía mi nombre: un día me llamaba “Sofía”, otro me decía “Clara».»

Una noche, me invitó a comer a su casa. Vivía en un edificio histórico de Retiro. Después de la cena, se sentó al piano a tocar partituras clásicas. A me divertía cantar temas del cancionero popular pero la propuesta era otra: permanecer callada y contemplarlo. En un momento le comenté algo y me pidió que no dijera nada, para no desconcentrarlo.

No me volvió a hablar más hasta que lo contacté yo, quince días después, y me propuso que fuéramos al cine. La cita era un miércoles a las seis de la tarde. Como no llegaba, le mandé un mensaje: se había olvidado. Entré a ver la película sola y a la salida vino a visitarme a mi departamento de 35 metros cuadrados. Dijo que parecía una casa de muñecas.

Los días pasaban y yo dedicaba gran parte de mi tiempo a pensar en él. Me daba cuenta de que no estaba interesado en mí, pero, como buena capricorniana, quería conquistarlo. Las citas eran cada vez más cortas. Iba a su casa y al rato me invitaba a retirarme porque tenía que hacer algo. O venía a mi casa y se iba a los veinte minutos porque estaba apurado. A veces se confundía mi nombre: un día me llamaba “Sofía”, otro me decía “Clara». Se enojaba porque agarraba mal la copa de vino (tomándolo desde el cáliz y no desde el fuste).

Un domingo de lluvia, por la noche, después de ir a verlo a un concierto del que se fue sin saludar, me pidió que fuera a su casa a las tres de la mañana. Quería que lo ayudara a seleccionar unas fotos. Accedí al pedido. A la media hora, dijo que tenía sueño, pero no quería que me quedara a dormir porque yo tenía que levantarme temprano y eso perturbaba su sueño. En el taxi camino a mi casa, me largué a llorar.

Yo había amado con locura, me había enamorado, se habían enamorado de mí, sabía diferenciar el amor del maltrato. Sin embargo, no terminaba de tomar la decisión de dejarlo. Estaba convencida de que lo iba a cambiar y de que un día lograría sacarle el disfraz al ser bueno y dulce, preso de sus traumas emocionales, que se escondía detrás de esa fachada.

En julio, anunció que se iba a Europa por un mes. Me costó hacerme la idea porque me había acostumbrado a nuestros encuentros fugaces. Pero lo que más me dolió fue lo que vi a los pocos días en redes sociales: una foto de él besando a una chica en la Ópera Garnier de París. Sentí impotencia, rabia, asco, tristeza. ¿Me había mentido todo este tiempo? ¿Tenía novia? ¿Con cuántas mujeres salía a la vez?

«Me quedé sin el encanto de comer en restaurantes de lujo y dormir en hoteles cinco estrellas. Me tocó la parte menos glamorosa: la de conocer a un ser humano frío y distante, un artista sin tacto y sin registro de los demás. Y aprendí algo que es bien sabido pero que por un momento había olvidado: no todo lo que brilla es oro; a veces, es solo una lentejuela.»

Esa noche le escribí. Le dije lo que había visto, que estaba descorazonada, traté de ser sincera. Me dijo que se había enamorado y que a él también le habían roto el corazón, como apoyándose en un sistema de justicia divina según el cual por cada persona feliz tiene que haber alguien sufriendo.

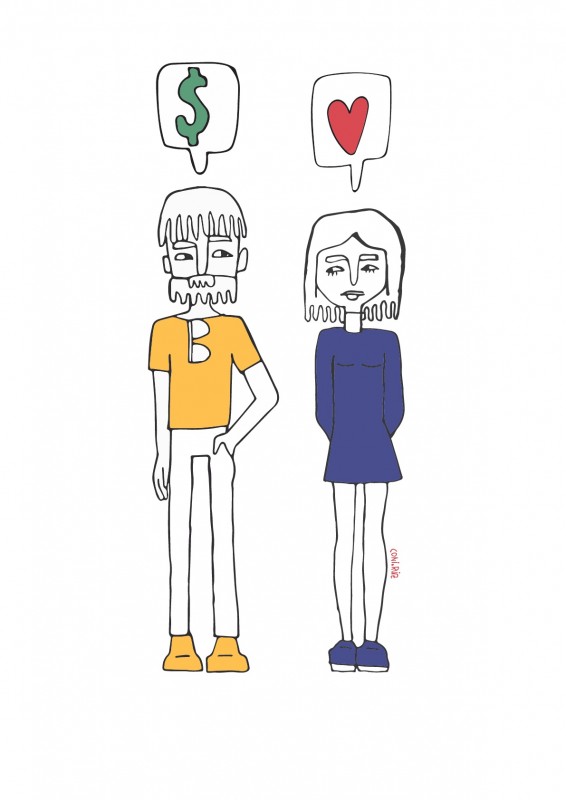

Pasó mucho tiempo hasta que me volvió a escribir y para ese entonces yo estaba en una relación mientras él sufría los infortunios del desamor. Me acordé de un diálogo conocido entre dos escritores. Fitzgerald le pregunta a Hemingway: “¿Los ricos son diferentes a nosotros?” Y Hemingway contesta: “Sí, tienen más dinero”. La vez que salí con un millonario no fue distinta de otras veces que salí con alguien que no me quería. Me quedé sin el encanto de comer en restaurantes de lujo y dormir en hoteles cinco estrellas. Me tocó la parte menos glamorosa: la de conocer a un ser humano frío y distante, un artista sin tacto y sin registro de los demás. Y aprendí algo que es bien sabido pero que por un momento había olvidado: no todo lo que brilla es oro; a veces, es solo una lentejuela.

/// SOBRE LA ILUSTRADORA CONSTANZA RUIZ:

Constanza Ruiz (Olivos, 30 de diciembre de 1994) es estudiante de Bellas Artes en REA (Regina Espacio de Arte). Con sus dibujos y pinturas, para los que se inspira en la naturaleza y lo sensible, participó en distintos festivales como Jalea y Puertas Adentro San Isidro, en los que también realiza pintura en vivo. Entre sus trabajos, también se puede encontrar la personalización de tablas de surf. Contacto:[email protected] Instagram: @coni.ruiz